お知らせ

碁石山の朝勤行 毎日配信中!

経緯

四国霊場の札所で、コロナで参拝できない人向けに24時間本堂をライブ配信しているお寺があると聞いて、ウチもできないかなぁ〜っといろいろ模索したら普通にできることがわかりました。

なので、毎朝の勤行をライブ配信することに決めました。

とは言え、洞窟&暗い&煙い&雨漏り&電波悪いetc・・・もろもろ機材泣かせで、難易度が高いのですが、私の法力(カメラの性能)と波切不動明王の霊験(PCの性能)と真言密教の秘法(iPhoneの通信速度)の合わせ技で、けっこう見られる画質に落ち着いたんじゃないかな、と思います。

あまり知られていないことかもしれませんが、小豆島に来てからずっと、朝碁石山に登って護摩祈祷しています。

コロナ禍になって誰も来ないけど、誰も居ない中でも、年間の祈祷をしてくださっている人がいるので護摩祈祷しています。

ご祈祷の期間が飾りではなくて、有言実行していることをコロナで参拝できない人にも送り届けられたら嬉しいです。

一週間やってみて・・・

しみじみ 初めて良かったと思います。

理由は大きく3つあります。

YouTubeとかライブ配信の目的はさまざまありますが、自分にとっては、見られることを意識することで「背筋が伸びる」というのが1番よかった点。

一週間前の自分と比較すると圧倒的に洗練されていると思います。

生活リズム・体調管理を気にする等、それに付随してもろもろ良いことずくめです。

台本を見ずに話すことで、「あのー病」「えーっと病」の治療にも効果があるはずなので、そこも継続していきたいです。

2番目の効能は、いろいろやっていく中で得た知見を、人にシェアできることです。

教えるレベルに至らないことも、「まだわかってないことも多いけど・・・」という前置きを発しつつ、自分なりの最新をシェアします。

そのプロセスの中で、フィードバックを得て、発見があり、現場での実践があり、経験と知識が更新していきます。

プロの現場の速度に比べると鈍重で、足りていない部分も多いですが、食べていけるレベルでなくても、スキルを磨いておかないとこの先10年を生きていくのが大変です。

中途半端な、なんでもないところで躓く人間が伝えるからこそ、わかりやすいという部分も無きにしもあらず、教え子が早く成長して逆に教えてもらうことを目指しています。

3番目が、毎日ちゃんとお勤めしてますよ!の周知。

当初の目的で、これが早く1番目に来られるように継続していきたい。

リアルタイムで視聴してくださっている人もいるので本当に嬉しい。頑張れます!

そんなわけで毎朝8:00からLIVE配信中。

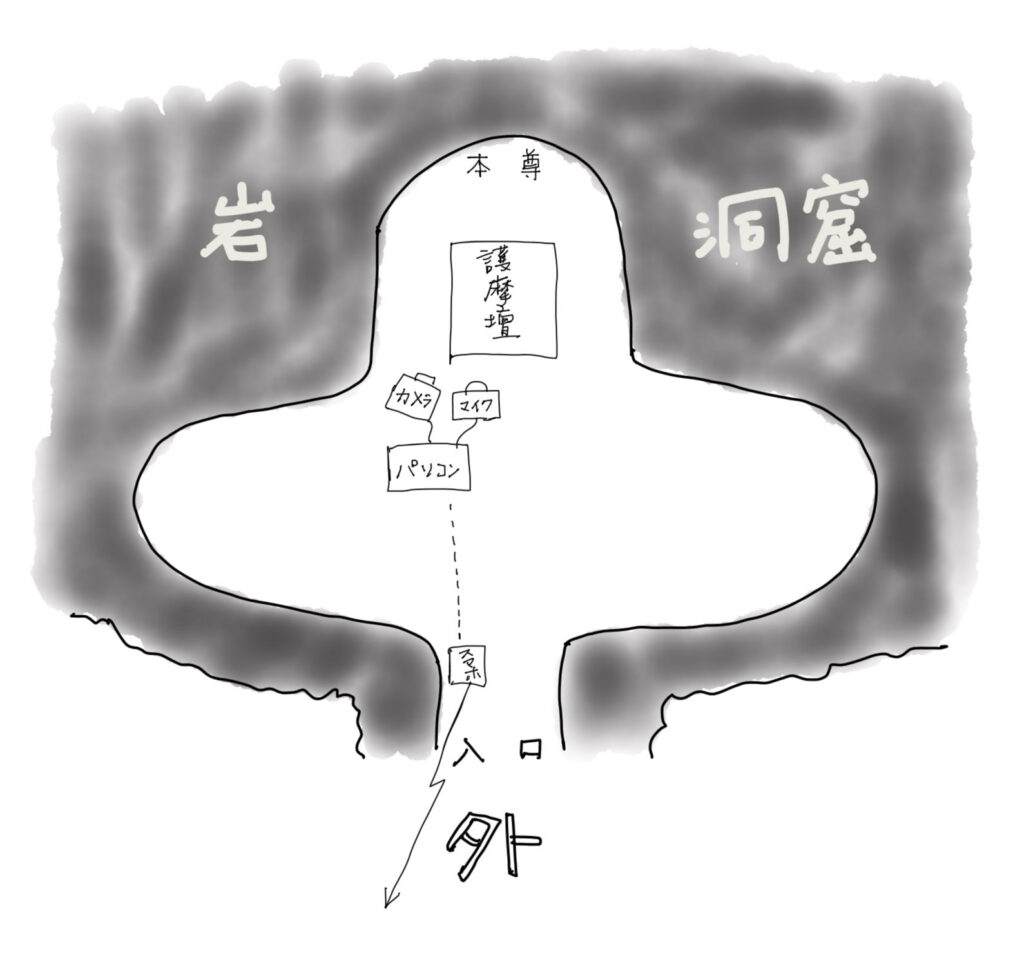

撮影環境

ライブ配信にはインターネット環境が必要ですが、碁石山には有線でのインターネット回線は来ていません。

なので、ドコモの電波でテザリング(スマホをルーターにしてパソコンと通信する)をしてインターネットに接続しています。

昨年までは、届いている電波が弱くて、ガタガタカクカク&電波受信のマークがぐるぐる回って、とてもじゃないが見られるような動画になりませんでした。

通信容量も膨大になって、毎日の配信は現実的じゃなかったと思います。

しかし、コロナ禍を経て、電波状況がよくなり、ドコモの契約も5Gだと容量無制限となったため、可能となりました。

できないと思いこんでいたものがようやくできる、というのがわかった、という感じです。

インターネット➖➖スマホ(iPhone)➖➖パソコン(MacbookAir)➖➖カメラ

というのが、ざっくり全体の構造です。

カメラ

カメラはFujifilmのX-T4というデジタル一眼カメラを使っています。

最高性能というわけではありませんが、十分キレイな4K映像を撮れるカメラです。

カメラとパソコンの接続はHDMIケーブルで行っています。

X-T4はHDMI出力で、4K60P 4:2:2 10bitというプロの現場でも使われるほど高画質データを転送できます。

ライブ配信ではフルHDあれば十分ですので、オーバースペックですがその実力を如何なく発揮して満足のいく画質を得られました。

X-T4には、USBケーブルによるパソコンへの画像転送機能もあるのですが、試した結果、圧倒的にHDMIが高画質だったので、そちらを採用しています。

レンズ

カメラと同様に非常に重要になってくるのがレンズで、FUJIFILMのXシリーズの中では一番明るい広角レンズXF16mmF1.4Rを使用しています。

薄暗い洞窟という環境においては、なんとて明るいレンズが欠かせません。

XF10-24mmF4というより広角な画が撮れるズームレンズもあるのですが、F4では暗すぎてノイズだらけになってしまうところ、F1.4開放なら適度に御本尊をボカせて雰囲気のある映像になります。

カメラはレンズとセットで性能を発揮するものなので、どちらが欠けてもだめで、この組み合わせだと個人的には満足できます。

マイク

マイクはいろいろ試した結果 Marantz MPM1000U に落ち着きました。

これもすごく高性能というわけではないですが、接続が簡単で、朝さっとセッティングするには最適です。

マイクはICレコーダーにXLR端子でガンマイクを接続すると、少し音質がクリアになりましたが、設営の面倒臭さで、手間対効果が薄いと判断しました。

大事なのは、マイクの距離と位置で、そこを押さえれば、USBマイクで十分と結論づけています。(今のところ)

こういうのは自分でいろいろ試さないとわからないですね。

照明

洞窟の中は薄暗いので、ライティングをしっかりすればスマホでもいい感じの画は撮れます。

ただし、雰囲気を保ったまま、となると、人工の光で作り込むよりも、ロウソクの明かりをメインにして、その補完としてのライティングになります。

CLAYMORE 3FACE+Xを使っています。

このライトは、撮影用ではなく、キャンプ用品なのですが、光の種類を変えられて電球色を出せるので、ロウソクの色とバッティングしません。

光量も十分で、最弱の明るさにしています。

三脚

三脚はBENROの古いアルミ三脚を使っています。現行品だとAF28+というのが近いかな。

重さなどの携帯性は気にしなくていいのですが、カメラの位置が180cm以上になる方が俯瞰映像が撮れるので、大きなモノを使っています。

AF28+の最伸長は167cmですが、雲台の高さを加えると、180cm付近になるので十分です。

三脚選びは用途によってさまざま意見が別れますが、定点での動画撮影においては、高価なビデオ三脚は不要で、携帯性を捨てて、安定感のあるアルミ製の重い三脚で、伸縮段数は3段〜4段で高伸長、雲台は自由雲台で水平が出せればOKです。

この条件だと、中古で1万円台でも十分良いものが買えます。

BENROは中華メーカーですが、その中では老舗で、製品もしっかりしているので、国産メーカー並に安心感があります。

BENROの中で一本良い三脚を選ぶとしたら、TGP27Cという三脚です。高さと寄りの画が撮れる使い勝手の良い三脚だと思います。

BENRO以外でオススメの中華メーカーはSIRUIとVANGUARDですね。

最近はK&F ConceptやUlanzi、Neewerなんかと比べると安心感が一段上に感じています。

とは言え、国産や舶来が買える予算があるなら、そちらを選択するもの多いにアリです。

一脚

SIRUIのP-424Sをマイクスタンドとして使っています。

一脚にしては重くて携帯性が悪いですが、それを補って余りある199cmまで伸びる自立式一脚です。

マイク程度の重さであれば、微動だにしない安定性で、長らく重宝しています。

伸ばした先にジンバルを付けると、疑似ドローン的な画が撮れます。いろいろ使える。

パソコン

紹介が遅くなりましたが、最重要項目です。

動画配信はけっこうなマシンスペックが求められます。

Apple MacbookAir M1(2020)を使っています。

M1チップを積んだMacは、2020年から登場しましたが、私の生活を劇的に変えてくれました。

なぜなら処理が速いからです。

それまで使っていたMacbook Pro 2015では、トロくてやる気が起きなかった動画編集も快適で、いろんなことを試したくなる私にとっては救世主な存在です。

ソフトウェア

ソフトウェアは定番のOBSを使っています。

ハードウェア配信機材BlackMagicDesign社のAtemMiniProがほしいのですが、シンプルに配信するならOBSだけで十分です。

画質的にはフルHDまで出力できるので、最高設定で配信しています。

配信以外の編集が必要になる場合は、BlackMagicDesign社のDavinci Resolveというソフトを使っています。無料で高価なソフトと同等なことができます。

Adobe社のPremiereProや、Apple社のFinalCutProを今から勉強しよう、とか考えている人には、DavinciResolveをオススメしたいです。何でもできます。

スマホ

iPhone 12 Pro max を使用しています。写真も動画も素晴らしい画質です。

テザリングにしても、安定していて素晴らしい。

サイズが大きいので、コンパクトで画質が同等の12Proの方が、ジンバルに載せやすく汎用性があると思います。

Maxは画面が大きいのは良いんですが、大きすぎ&重すぎです。

YouTubeのチャンネル登録者数が増えると、スマホ単体で撮影して配信ができるのですが、洞窟の中で撮影している場所は電波が届かないので、洞窟の入り口にスマホを置いて、スマホとパソコンをWi-Fi接続しています。

このWi-Fiが比較的安定しているので、フルHDでの配信が可能になっています。

以上、簡単ではありますが撮影環境を紹介しました。

他にあればいいなと思うのが・・・

HDMI無線機、マイクも無線ピンマイクになれば、便利そうですが、費用対効果を考えると、手持ちの道具で十分だと思います。

毎日、設定を変えて、最適解を探していますので、機材は変わっていくと思いますが、視聴に耐えうる画作りを意識して毎日励んでおります。

これからもよろしくお願いいたします。

そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。

チョキチョキ遍路 6月

歩き遍路が気持ちいいシーズンに突入したので、密にならない小さな遍路を月一のペースでやっていこうと思います。

2021年3回目は6月30日水曜日。場所は池田から中山〜肥土山〜土庄町上庄の方を巡ろう、と考えてます。

4月26日は月曜日、5月25日は火曜日ということで7月は木曜日開催予定。

毎月第4週か第5週の平日の週替わり開催で、1年で小豆島霊場を1周する予定です。

チョキチョキ遍路

大林慈空が先達をする小さな歩き遍路行事です。チョキチョキの由来は、剪定バサミを持って(担いで)、道のはみ出た枝や雑草や転がってる石やゴミを片付けながら歩く遍路行事です。普段見慣れた道でも歩くといろんな発見があり、自然いっぱいの環境の中でとても気持ちがいいです。チョキチョキが加わると、ただ歩くだけより疲れますが、その分達成感と人から喜ばれて自己承認欲求、自己肯定感をいつも以上に得られます。霊場寺院側の立場からだと素直にありがたいです。遍路装束・金剛杖・輪袈裟は無料貸し出し。お経が書かれた遍路冊子も用意しますので、身一つでご参加ください。

自分のためであり、他人のためでもある、仏教の自利利他の精神を一緒に体現しましょう!

第4回チョキチョキ遍路 概要

開催日時:

集合場所:

行 程:

対 象:

費 用:

持 物:

備 品:

昼 食:

無料貸出:

先 達:

参加申込:

6月30日(水曜日)8:30〜17:00

第38番光明寺駐車場

(38)光明寺〜(36)釈迦堂〜(37)明王寺〜(43)浄土寺〜(45)地蔵寺堂〜(44)湯船山〜(47)栂尾山〜(48)毘沙門堂〜(46)多聞寺〜(74)円満寺〜(49)東林庵〜(50)遊苦庵〜(52)旧八幡宮〜(51)宝幢坊〜(54)宝生院

老若男女どなたでも 定員15名くらい

2000円(昼食、保険込 ※参加費の3〜4割は2021年度の卒業遍路の資金にさせていただきます)

山歩きできる服装(長ズボン推奨)、履き慣れた靴、菅笠(帽子)、タオル、水筒、雨合羽(雨天時)、筆記用具

剪定鋏、ノコギリ、ゴミ袋、案内板等、遍路道の整備に必要なもの(自分の体力と相談してできる範囲のもの)

お弁当を(雨でなければ屋外の気持ちの良い場所で)食べます。

遍路装束、金剛杖、輪袈裟

大林慈空(小豆島霊場第八番常光寺副住職)

お問い合わせフォームから、お名前、生年月日、電話番号、住所を入力してお申し込みください。

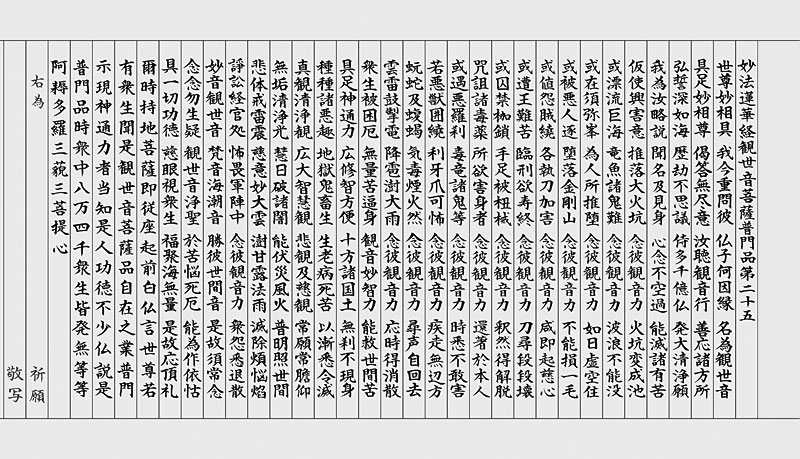

【写経】観音経偈

写経データをダウンロードして、印刷してください。

『写し書き用』は、印刷したものを下敷きにして、無地の紙に写し書きしてください。

『なぞり書き用』は、印刷したものをそのままなぞり書きしてください。

チョキチョキ遍路 2021年5月

歩き遍路が気持ちいいシーズンに突入したので、密にならない小さな遍路を月一のペースでやっていこうと思います。

2021年2回目は5月25日火曜日。場所は三都半島から池田方面の方へ行こう、と考えてます。

4月26日は月曜日、5月は火曜日ということで6月は水曜日かな?

毎月第4週か第5週の平日の週替わり開催で、1年で小豆島霊場を1周する予定です。

チョキチョキ遍路

大林慈空が先達をする小さな歩き遍路行事です。チョキチョキの由来は、剪定バサミを持って(担いで)、道のはみ出た枝や雑草や転がってる石やゴミを片付けながら歩く遍路行事です。普段見慣れた道でも歩くといろんな発見があり、自然いっぱいの環境の中でとても気持ちがいいです。チョキチョキが加わると、ただ歩くだけより疲れますが、その分達成感と人から喜ばれて自己承認欲求、自己肯定感をいつも以上に得られます。霊場寺院側の立場からだと素直にありがたいです。遍路装束・金剛杖・輪袈裟は無料貸し出し。お経が書かれた遍路冊子も用意しますので、身一つでご参加ください。

自分のためであり、他人のためでもある、仏教の自利利他の精神を一緒に体現しましょう!

第4回チョキチョキ遍路 概要

開催日時:

集合場所:

行 程:

対 象:

費 用:

持 物:

備 品:

昼 食:

無料貸出:

先 達:

参加申込:

5月25日(火曜日)8:30〜17:00

第30番正法寺駐車場

(30)正法寺〜(31)誓願寺〜(34)保寿寺庵〜(32)愛染寺〜(40)保安寺〜(41)仏谷山〜(42)西乃瀧〜(35)林庵〜(39)松風庵〜(38)光明寺

老若男女どなたでも 定員10名くらい

2500円(昼食、保険込 ※参加費の3〜4割は2021年度の卒業遍路の資金にさせていただきます)

山歩きできる服装(長ズボン推奨)、履き慣れた靴、菅笠(帽子)、タオル、水筒、雨合羽(雨天時)、筆記用具

剪定鋏、ノコギリ、ゴミ袋、案内板等、遍路道の整備に必要なもの(自分の体力と相談してできる範囲のもの)

お弁当を(雨でなければ屋外の気持ちの良い場所で)食べます。

遍路装束、金剛杖、輪袈裟

大林慈空(小豆島霊場第八番常光寺副住職)

お問い合わせフォームから、お名前、生年月日、電話番号、住所を入力してお申し込みください。

卒業遍路2021やりました。

コロナ禍の一年、たいへんな年度でした。その中でも卒業遍路を開催することができました。参加者は14名。まったく広報ができなかった現状+密にならないギリギリの人数と考えれば、ベストな形で開催できたように思います。

行程は、小豆島町立図書館前に集合。そこから(13)栄光寺〜(14)清瀧山〜(20)佛ヶ瀧〜(18)石門洞〜(17)一ノ谷庵〜(16)極楽寺〜(15)大師堂〜小豆島町立図書館というコース。

栄光寺から、小豆島霊場最高峰にある清瀧山へ登り、石門洞で護摩祈祷を体験し、そこから下山して、極楽寺で大般若の加持をしていただき、集合場所の図書館前に戻ってくる、小豆島遍路を満喫する15kmの行程でした。

卒業遍路を行った後、ご協力・ご協賛をいただいた関係各位に、A4で10頁ほどの報告書を配って、御礼行脚するのですが、今年はそんなに配る先がないので、そこにツラツラと書いた締めの言葉を掲載したいと思います。

後から読み返してもわかるように、今年卒業遍路を開催した背景を、昨年からの流れで書き残しておこうと思います。

2020年小豆島で初めて新型コロナウィルス感染者が出たとき、心ない誹謗中傷、根も葉もない噂が蔓延して、特定された感染者のみならず、その周辺の人たちまで疑いの目を向けられる田舎のよくない側面が存分に発揮されました。

年末に小豆島町でクラスターが発生したときも同様で、「けしからん」「出ていけ」とこらしめるのが正義と言わんばかりの自警団のような人たちが、叩いていい弱者を創り上げてストレスの捌け口にしました。モノ言えぬ戦時中の空気とは、このようなものか、とその空気に飲まれて、自分も行動や気持ちが萎縮していく経験をしました。

また、学生の中にも感染者が出たことから、高校は休校になって、とても例年通りの広報ができる状況ではありませんでした。

昨年の卒業遍路も、コロナ禍の影響で3月にはあらゆる行事が中止になって、唯一卒業遍路だけが開催されました。その時は、いろいろ準備をしてきたし、生徒を思いやる学校の先生たちの熱い勧誘もあって、その想いに応えなければ!と勢いで決行しました。

30人集まった参加者からはやってくれて良かったという賞賛の声をたくさんいただきましたが、振り返ると自分はともかく協力してくれた人たちに危ない橋を渡らせてしまったな、という想いも残りました。

年末のクラスター騒ぎのコロナハラスメントを経験した後だと、卒業遍路絡みでコロナ感染者を出すとどういう叩き方をされるか、容易に想像できました。スタッフの中にはIターンの家庭も多かったので、親が感染して子供だけが残されると、家庭崩壊の危険があります。自分がその責任を負えるわけもなく、どう考えてもやらない方が賢い、という気持ちが自分の中では大きくなっていました。

年が明けて、2ヶ月経っても、東京や大阪などの都市部では未だに緊急事態宣言が発令されたままで、観光客もお遍路さんも、島の行事も何も動かない状態で、今年はやらないというのが半ば確定していました。

しかしながら、2月末になると東京以外の緊急事態宣言が解かれ、それまでの空気が緩和して、一転、何かやっても許される雰囲気が出てきました。

そこに、いつも手伝ってくれるスタッフの一人から、「息子が中学卒業するんだけど、卒業遍路やらないの?」と問い合わせがあり、他にも「今年はどうする?」と言う人が増えて、俄にやるべき!という波が押し寄せてくる感じがありました。

コロナ禍の年度、その中で1年間通して最終学年を経験した子供たち、彼らの心境を安易に想像することはできません。

ただ、自分の経験に照らし合わせてみると、根暗な学生生活だったにせよ、いろんな活動を通して、思い出に残る経験を同窓生と共有できたことは財産でした。

だから、そうした糧となる機会を自分たちの力で細やかでも提供できるなら、できる形を模索したい。

結局、何のために続けている行事なのか、という原点に立ち返ったときに、一人でも「行きたい」という子がいるなら、やる以外の選択肢はない。卒業の思い出に遍路があるなんて最高じゃないですか。

2月末に覚悟を決めてからは、忙しかったです。どんな小さな行事でも、独りではできませんし、それなりに費用もかかります。参加者が少ないから、中途半端な内容でいいや、というわけにはいきませんし、コロナ対策も考えねばなりません。

限られた予算の中で、当日のクオリティを下げない部分に特化して、費用負担が大きなバス移動や、腕輪念珠、フォトブックなどのプレゼントは省いて、コース設定と内容を決めました。

例年、小豆島中央高校の合格発表日前日というタイミング(中学生にとって予定が何もない、かつ、島外へ進学する高校生がまだ島を離れていない)で開催日を決めていたので3月17日を開催日にしたところ、いつも手伝ってくれる先達さんや若手僧侶の誰もが既に予定あり、遍路経験のある大人が私を除いて1人だけ、という最低限の布陣。

それなのに、参加費がネックになって人が集まらなかったら嫌だな、という見栄があって、最初の数人に参加費500円でええよ!と軽口を叩いてしまったので、スタッフの大人から参加費をいただいたりしました。手伝ってもらうのにお金をとる。大林に関わるとロクなことがない、と思われても仕方がないところですが、志に集まってくれたメンバーだったので甘えました。

予算がないので、まず諦めなければならない動画による記録は、いつもやってくれているCubic-ttの坪佐さんが、「卒業遍路のためなら」とボランティアでやってくれる意思を示してくれました。終日のロケとその後数日にわたる編集作業、忙しいのは重々わかっていたので、まったくもってあり得ないことですが、それがあるのと無いのとでは、関わる全ての人間にとっての記憶に影響をするので、思いっきり甘えました。

行事を続けていくためには、収支のバランスを考えないと、継続はできません。今までは小豆島町の助成金に頼ってきて、昨年は人間塾の助成金もいただきました。今年に関しては、まったくの独立採算、予算は1/10で、持ち出しを覚悟せざるを得ない状況でした。

しかし、いつも遠方から支援くださる素敵なお遍路さん「和歌山レディース」の皆様が、急遽やることになった卒業遍路に対して即座に噠嚫(たっしん)を送ってくださいました。それに、コロナで継続的な開催はできなかったけれど、普段の遍路行事の参加費から実費を差し引いた余剰のお金を加えて、無事開催に漕ぎ着けました。

映像の御礼はいずれまとめてお返しせねばならないと思っておりますが、小さくやろうと思えば、改善する余地はまだまだあった、という気づきを得られたのはコロナのおかげかもしれません。コロナ禍を経て、不要な常識からどんどん脱却しつつある実社会になぞらえる部分がありました。

苦難の年度を経て、なお続いていく卒業遍路は、時代のニーズに対応し、柔軟に変化し続けるものでありたいと思います。(実行委員長 大林慈空)

チョキチョキ遍路のご案内

歩き遍路が気持ちいいシーズンに突入したので、密にならない小さな遍路を月一のペースでやっていこうと思います。

まずは4/26月曜日。場所は草壁から三都半島の方へ行こう、と考えてます。

5月から2月(11回)まで、第4週か第5週の平日の週替わり開催で、小豆島霊場を1周する予定です。

チョキチョキ遍路

大林慈空が先達をする小さな歩き遍路行事です。チョキチョキの由来は、剪定バサミを持って(担いで)、道のはみ出た枝や雑草や転がってる石やゴミを片付けながら歩く遍路行事です。普段見慣れた道でも歩くといろんな発見があり、自然いっぱいの環境の中でとても気持ちがいいです。チョキチョキが加わると、ただ歩くだけより疲れますが、その分達成感と人から喜ばれて自己承認欲求、自己肯定感をいつも以上に得られます。霊場寺院側の立場からだと素直にありがたいです。遍路装束・金剛杖・輪袈裟は無料貸し出し。お経が書かれた遍路冊子も用意しますので、身一つでご参加ください。

自分のためであり、他人のためでもある、仏教の自利利他の精神を一緒に体現しましょう!

第3回チョキチョキ遍路 概要

開催日時:

集合場所:

行 程:

対 象:

費 用:

持 物:

備 品:

昼 食:

無料貸出:

先 達:

参加申込:

4月26日(月曜日)8:30〜16:45

第21番清見寺駐車場

(21)清見寺〜(19)木下庵〜(22)峯山庵〜(23)本堂〜(24)安養寺〜(25)誓願寺庵〜(27)櫻ノ庵〜(26)阿弥陀寺〜(28)薬師堂〜(29)風穴庵〜(30)正法寺〜(31)誓願寺

老若男女どなたでも 定員10名

2000円(昼食、保険込 ※参加費の3〜4割は2021年度の卒業遍路の資金にさせていただきます)

山歩きできる服装(長ズボン推奨)、履き慣れた靴、菅笠(帽子)、タオル、水筒、雨合羽(雨天時)、筆記用具

剪定鋏、ノコギリ、ゴミ袋、案内板等、遍路道の整備に必要なもの(自分の体力と相談してできる範囲のもの)

お弁当を(雨でなければ屋外の気持ちの良い場所で)食べます。

遍路装束、金剛杖、輪袈裟

大林慈空(小豆島霊場第八番常光寺副住職)

お問い合わせフォームから、お名前、生年月日、電話番号、住所を入力してお申し込みください。

YouTube本格始動!

と、威勢のいいタイトルですが、チェンネルを開設しただけで、実際は全然動画をあげてません(汗)。

でも、構想だけは山ほどあるので、高らかと宣言してこれからやらざるを得ない状況に追い込むためのエントリーです。

YouTubeが流行ってるから、とりあえずやってみた!的に自己完結するためではなく、コロナ禍で全然お遍路さんが来なくなった小豆島八十八ケ所霊場の存続のため、お遍路と出会って人生が充実している自分自身の体験を伝えるために、情報発信の一番有効な手段として今はYouTubeをやらない理由はございません。

将来見返して、これって誰得?なわけわからんことを考えてたんや、と思い返せるように、今の私が考えているコンテンツを以下に列挙しておきます。真面目に考えてはいるんです。でも勘違いもあるでしょう。

- 作業用般若心経3時間

- 作業用不動真言12時間

- 作業用光明真言1万遍

- 作業用シリーズ理趣経とか観音経とか・・・

- 仏壇で一緒に唱える仏前勤行次第

- ほとんど網羅 真言100仏

- 車でめぐる小豆島遍路 もう迷わない!

- 歩いてめぐる小豆島88箇所 札所解説付!

- The First Take 大師宝号

- お大師様とのコラボ動画

- 歩き遍路研修 新入社員と歩いてみた!

- 先達に聞く 遍路の魅力

- 遍路うんちく 巡拝作法

- 遍路うんちく お遍路に最低限必要な装備10選

- 遍路うんちく お遍路に必要な心構え3選

- 遍路うんちく お遍路便利アイテム5選

- 遍路うんちく 代参してもらうといいモノ3選

- 遍路うんちく 朱印と納め札

- 遍路うんちく お遍路でやってはいけない作法

- 遍路うんちく 講組織と拝み屋さん

- 遍路うんちく 衛門三郎伝説

- 遍路うんちく 小豆島名所図絵から妄想する江戸時代の遍路

- 遍路工作 納め札を自作しよう

- 遍路工作 仏様をスケッチしよう

- ライブ配信 朝勤行をご一緒に

- ライブ配信 写経をご一緒に

- ライブ配信 草抜きしながら質問コーナー

- ライブ配信 仏具磨きしながら質問コーナー

とりあえず思いついたことを片っぱしからやっていって、間違ってたら修正して、コトコト動画制作していきます!

頑張ってるな!と思ったら誰かコラボしてください。

当面の目標は、登録者1000人。YouTube見たよ!でお参りしてくれる人10人目指します!

卒業遍路2020やりました。

土庄町地域おこし協力隊2年目の立屋(たてや)です。今回スタッフとして初参加させていただきました。いきなりですが少し私の経歴についてのお話しを。私は東北の山形出身です。大学卒業後上京し、デザイン系業種で勤務後、前職は某アウトドアメーカーで9年間働いていました。

アウトドア業界での経歴を活かし、今後の協力隊の活動において、【お遍路】という面白いコンテンツがアウトドアと融合ができないかと模索していました。歩くという観点から【トレッキング・ハイキング】、走りながら登る【トレイルランニング】など、地域に根差したアウトドアの可能性を探れないだろうかと。ただお遍路超初心者であるため、【お遍路とはなんぞや?】ということと、私自身がお遍路に対して、これからどう対峙していくかを見極める時間にしたいとの思いがあり参加させていただきました。

今回は新型コロナウイルスの影響で、開催の有無が一番の課題になっていました。学校閉鎖から始まるイベントの自粛ムードで自由に遊べないという状況下、学校や教育委員会、親御さんなどに確認を取りつつ、イベント内でも密集しないような配慮や、ウイルス対策をしっかり講じていました。

まずお遍路云々よりも、卒業遍路に参加する子供たちに対するリスクマネジメントに重きを置く姿勢に感動を覚えました。これはアウトドアツアーを行う上で最重要事項であり、参加者の安全を確保できてこそ、イベントを最大限に楽しめる権利を得ることできるから。

コロナ対策だけでなく、41番の仏谷山から40番の保安寺までの下りの急坂でも、ゆっくり歩くことを促すことはもちろん、スタッフが手助けをし、滑らないような補助ができていました。私はイベントの直前からの途中参加だったのですが、これは行程の下見がしっかりできているということ。事前準備の中でも【下見】とは行程の安全性を確認するためにとても大切な事項です。催行中のイレギュラーは往々にしてあります。そのときのエスケープルート(別ルート)の策定をしたり、イレギュラーに対しての様々な対策が重要になります。この時点でリスクマネジメントありきの取り組みをされている卒業遍路実行委員会の方々にただ脱帽でした。

すばらしき卒業遍路!を根底に持ちつつ、私の参加課題の【お遍路とはなんぞや?】について超初心者の私が感じたことを以下に記していきます。

【今回のお遍路行程】36番釈迦堂~37番明王寺~38番光明寺~39番松風庵~35番林庵~42番西ノ瀧~41番仏谷山~40番保安寺

お遍路はただただ長い道を黙って歩くイメージでした。小豆島の八十八か所お遍路は山岳霊場が多いことから、起伏に富み、島ならではの景観を望めるので、とても楽しく歩くことができました。途中【橋を通る際は杖を突かない】ということを教わりました。橋の下で弘法大師が休憩されていたため、杖を突くと音でうるさくて眠ることができなかったからだそうです。お遍路の片鱗に触れることができた嬉しさで、思わず人に伝えたくなるお話でした。

41番の仏谷山では護摩焚きを。その気持ちの良い煙に包まれながら、「過去に囚われず、今を大事に生きること」を説いていただきました。私自身が過去に囚われやすいところがあるので、過去は過去と割り切り、「現状をどう丁寧に生きていくかを考えていこう!」と思えた瞬間でした。ただ歩く、登るだけではなく『人生を見つめ直すことができる!』これがお遍路の醍醐味だろうと思います。

もうひとつの参加課題、お遍路への対峙についてですが、少しでも快適に歩けるようにアウトドア目線での提案・提言ができないだろうかと思っています。

まず服装。山歩きの基本はレイヤリング!暑くなったら脱ぐ。寒くなったら着る。体調を崩さないためにも、体温調整ができるような服装の用意は大切。あと下着は綿ではなく、化繊(ポリエステル系)が望ましいです。そう考えるとこれからはお遍路さんの装備についても検証していかなければ!ですね。

今回みなさんと一緒に歩いて感じたことは、若さゆえの勢い任せになる歩き方はケガに繋がりやすくなるということ。歩幅や下りで滑りにくい歩き方、水分の取り方など知ることで疲れにくくなり、より楽しいお遍路にすることができます。歩きながら伝えることもできますが、予備知識として事前に伝える場を作っていけたらと考えています。

コース整備にも協力していきたいです。自ら整備することで、もっとお遍路を身近な存在と捉えていきたいです。

最後に学生さんと一緒に遠足気分で歩けたこと、素晴らしいスタッフと共に卒業遍路に関われたことに感謝です。ありがとう!(卒業遍路引率スタッフ 立屋香織)

お知らせ 卒業遍路2020の開催について

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、大人数で集会する行事が次々と中止・延期になっております。

3月18日に開催予定の卒業遍路に関しては、屋外での徒歩行事ということを鑑み、その対象には含まれないと考えておりますが、昨今の情勢を踏まえ、中止の可能性もあります。3月2週目に入ってから、その開催の是非を判断したいと思います。

ご理解の程よろしくお願い致します。

卒業遍路実行委員会 大林慈空

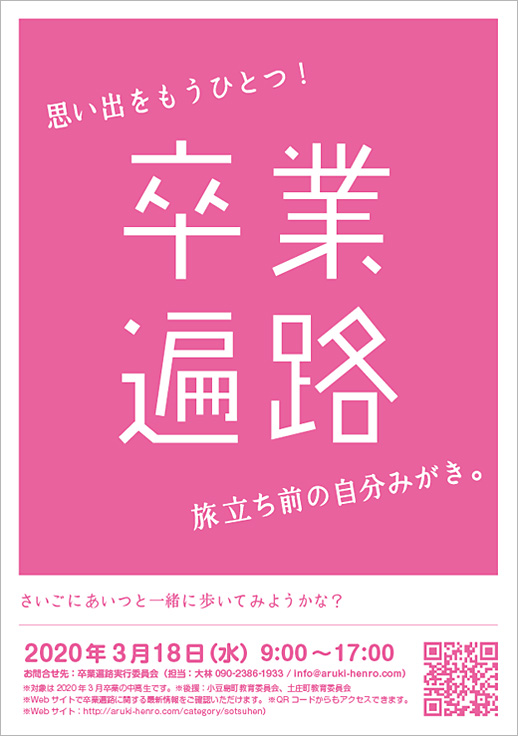

卒業遍路2020のご案内

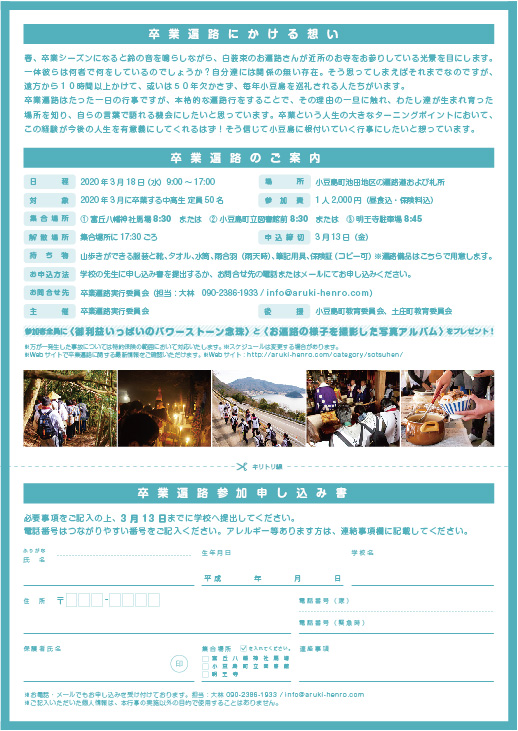

春、卒業シーズンになると鈴の音を鳴らしながら、白装束のお遍路さんが近所のお寺をお参りしている光景を目にします。一体彼らは何者で何をしているのでしょうか?自分達には関係の無い存在。そう思ってしまえばそれまでなのですが、遠方から10時間以上かけて、或いは50年欠かさず、毎年小豆島を巡礼される人たちがいます。

卒業遍路はたった一日の行事ですが、本格的な遍路行をすることで、その理由の一旦に触れ、わたし達が生まれ育った場所を知り、自らの言葉で語れる機会にしたいと思っています。卒業という人生の大きなターニングポイントにおいて、この経験が今後の人生を有意義にしてくれるはず!そう信じて小豆島に根付いていく行事にしたいと想っています。

【日 程】2020年3月18日(水)9:00~17:00

【場 所】小豆島町池田地区の遍路道および札所

【対 象】2020年3月に卒業する中高生 定員50名

【参加費用】1人2,000円(昼食込・保険料込)

【集合場所】1.富丘八幡神社馬場8:30 または 2.小豆島町立図書館前8:30

または 3.明王寺8:45

【解散場所】集合場所で17:30ごろ解散予定

【申込締切】3月13日(金)

【持ちもの】山歩きができる服装と靴、タオル、水筒、雨合羽(雨天時)、

筆記用具、保険証(コピー可) ※遍路備品はこちらで用意します。

【申込方法】学校の先生に申し込み書を提出するか、

お問合せ先の電話またはメールにてお申し込みください。

【問合せ先】卒業遍路実行委員会(担当:大林 090-2386-1933 / info@aruki-henro.com)

【主 催】卒業遍路実行委員会

参加者全員に〈御利益いっぱいのパワーストーン念珠〉と

〈お遍路の様子を撮影した写真アルバム〉をプレゼント!

※万が一発生した事故については特約保険の範囲において対応いたします。

※スケジュールは変更する場合があります。

http://www.aruki-henro.com/2019/05/06/873/

卒業遍路は、たくさんの方々のご協力とご支援によって実施できております。

小豆島遍路に関わる遍路宿、霊場寺院、お遍路さんからさまざまな形で協賛いただいております。

一般財団法人人間塾様には、活動助成金の支援をいただいております。

介護施設の利用者様にも代参協力をいただいております。